今回は、中小企業診断士試験の勉強にあたり、過去問を重視すべき理由と、おすすめの過去問題集について見て行きます。

そもそも、中小企業診断士の試験に合格するための勉強法は、独学で参考書を読んだり通信講座を利用したりとたくさんあります。

しかし、独学にしても通信講座を利用するにしても、中小企業診断士の試験対策で過去問は欠かせません。

中小企業診断士の資格試験に合格している人の多くは、テキストを読んだ後、過去問を解く回数を増やし、時間を割いている傾向にあるのです。そこで、今回の記事では

- 「なぜ、過去問対策を重視すると、合格に近づくのか」

- 「おすすめの過去問題集(過去問完全マスター)は、他の問題集と何が違うのか」

について、分かりやすく説明します。

この記事を読めば、過去問対策の重要性と効果的な過去問題集の使い方が良く理解できますので、ぜひ参考にして活用して頂き、診断士試験の合格を引き寄せて欲しいと思います!

目次

中小企業診断士の試験対策で過去問が役立つ理由

試験の出題者は過去問を踏襲する

中小企業診断士の試験対策で過去問を使った方が良い一番の理由は、試験の出題者が過去問を踏襲するからです。

中小企業診断士のような難易度の高い試験になると、過去問とまったく同じ形式では出題されません。しかし、出題範囲が決まっているため、同じ論点を切り口を変えたり表現を変えたりしながら定期的に出題しています。

この点に関しては中小企業診断士だけではなく、他の国家試験全般にも言えますね。

もし試験の出題者が過去問を無視してオリジナルの問題を作成したとすると、次のリスクがあるのです。

- その年の出題傾向が大幅に変わって極端に平均点が低くなる恐れがある

- 中小企業診断士の試験を受ける受験生を正当に評価できなくなる

出題者は過去問を見ながらその年の問題を考えていますので、中小企業診断士の合格を目指すのであれば過去問対策が欠かせません。

出題範囲と問われる深さを把握できる

中小企業診断士の第1次試験は、次の7科目で構成されています。

- マクロ経済学とミクロ経済学を中心に学習する「経済学・経済政策」

- 企業の財務状況を把握する「財務・会計」

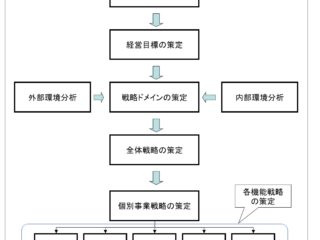

- 将来の事業計画策定に必要不可欠の知識の「企業経営理論」

- 製造工程や品質管理を中心に学ぶ「運営管理」

- ビジネス関連の法律知識を学習する「経営法務」

- 技術的な知識とシステム構築の基礎を学ぶ「経営情報システム」

- 中小企業の実態や国の施策について学習する「中小企業経営・政策」

財務会計では簿記1級で出題されるような論点も出てきますし、経営法務では会社法や著作権法、民法なども関わってきますので、中小企業診断士の試験範囲はとてつもなく幅広いのです。

だからと言って、簿記1級レベルの学習を中心的に行えば良いわけではありません。

試験の出題範囲やどの程度の深さで問われるのか把握する目的で、過去問が大いに役立ちますよ。

あらかじめ過去問を解いて実践していれば、「○○○の論点は△△△の深さまで問われるのか~」と理解できますので、効率の良い試験勉強が可能です。

中でも暗記系の科目の「運営管理」「経営情報システム」「経営法務」「中小企業経営・政策」は、類似問題が出題される傾向があります。

単純に文章を暗記しても問題は解けませんが、出題のされ方や回答文の書かれ方を意識して過去問を解いて中小企業診断士の試験合格を目指しましょう。

試験の出題形式や言葉に慣れる

多くの人が中小企業診断士の試験対策で過去問を使うのは、試験の出題形式や言葉に慣れるのが目的です。

中小企業診断士の資格は第1次試験と第2次試験の構成で、それぞれ次の特徴があります。

- 第1次試験はマークシート方式で限られた選択肢の中から解答を選ぶ

- 第2次試験は記述式で自分で解答を導き出す必要性がある

第1次試験のマークシート方式に対応するには、限られた時間の中で出題された問題文や回答文を正確に理解し、適切な選択肢を選ばないといけません。

中には独特のクセのある問題がありますので、中小企業診断士の試験は過去問対策が活きてきます。

特に企業経営理論などは、「これは国語の問題か?」と思うぐらいに分かりにくい表現が出題され、多くの受験生が困惑してしまいます。

「どのような形式で出題されるのか?」「どのような言葉が出てくるのか?」といった点が過去問対策でわかっていれば、回答文を読み間違いするリスクを防ぐことができるでしょう。

一筋縄ではいかない出題形式の問題に対応できるようにインプットするには、過去問を解くのが手っ取り早い方法です。

また、中小企業診断士の科目の運営管理や経済学で出題される計算問題は公式や計算の手順が共通しているため、過去問を使って一連の流れを覚えられるように何度も繰り返してください。

ここ10数年で試験の出題傾向は大幅に変わっていない

毎年中小企業診断士の試験が実施されると、「どんどん難しくなっている」「今年は出題傾向が変わった」といった意見が飛び交います。

しかし、ここ10数年で中小企業診断士の試験の出題傾向は、大幅に変化しているわけではありません。

難しくなったと言われる年の試験問題でも、後から解くと理解できることはあります。

中小企業診断士などの試験は出題傾向を大幅に変えるのではなく、「少し違う角度から問う」「少し与件文の傾向を変える」というだけです。

現試験制度になってからの違いはほとんどありませんので、中小企業診断士の試験対策で過去問を使った方が良い理由はおわかり頂けるのではないでしょうか。

中小企業診断士の過去問対策は2022年版過去問完全マスター(同友館)がオススメです!

「中小企業診断士試験の過去問は、どれが良いのだろうか?」と迷っている方も多いのではないでしょうか?

色々な出版社から過去問は出ていますので、一つに絞り込むのは意外と難しいものです。

そこで、中小企業診断士の過去問の選び方で迷っている方には、同友館出版の過去問完全マスターをおすすめします。

過去問完全マスターは、多くの合格者および受験者が推薦する問題集であり、過去十年分の出題がテーマ別に分けて編纂されています。

ここでは、過去問完全マスターのポイントについて見ていきましょう。

テーマ別に編集されている

前述のとおり、過去問マスターは「テーマ別(論点別)」に編集されています。さらに、同じ論点の中では、重要度別の編纂。

つまり、大事な問題(出題されそうな問題)から順に解くことができるのです。

6割得点できれば合格できる中小企業診断士試験では、重要な問題から解いていくのは必須条件で、効率良く勉強できますよ。

一方、中小企業診断協会が公開している過去問を始め、他の出版社は「年度別」に過去問題集を販売しています。

年度別だと分かりやすいですが、「日々勉強したテーマの部分の過去問を集中して解きたい」というニーズには不向きですよね。

過去問マスターの「論点別(テーマ別)」「重要度別」の編集方針は、多くの方から支持を受けているのです。

診断士試験の過去問十年分を掲載

上記でも少し触れたとおり、過去問完全マスターは十年分の過去問を掲載。

他社の過去問題集では五年分がほとんどですが、単純にボリュームが倍増しているわけです。

過去十年分学習すれば、それぞれのテーマにおける頻出事項は、ほぼ網羅できます。

また、中小企業診断士試験において、重要な問題は、少しずつ形を変えて繰り返し出題されます。

とはいえ、2~3年前の問題がすぐに焼き直されて出題される訳ではありません。だいたい、4~8年程度前の過去問から形を変えて出題される傾向にあります。

そのため、過去五年分の問題集よりも、過去十年分の問題集を使っておくべきなのです。

○×形式で掲載

中小企業診断士一次試験では、通常、五肢択一または四肢択一で出題されます。

しかし、過去問マスターでは、それらの問題をバラして一問一答として掲載しています。

このことも、過去問マスターを使う上での大きなメリットです。

一問一答であれば、ちょっとした空き時間(隙間時間)があれば、問題を解いたり考えたりすることが出来るので、通勤通学の車内や会社の休憩時間などを使って、効率的に勉強することができます。

特に、社会人受験生が多い中小企業診断士試験対策では、限られた時間をどのように効率化して勉強するか、ということは重要な問題です。

一問一答の過去問マスターなら、効率的に勉強できますよ。

まとめ

「基礎知識の方が遥かに重要」「難しくて解けないから先延ばしにしている」「過去と同じ問題が出題されることはない」という理由で、中小企業診断士の試験対策で過去問を解いていない方はいます。

しかし、試験の作成者は過去問を踏襲していますし、出題範囲と問われる深さを把握するためにも過去問対策は欠かせません。

このページで説明している過去問完全マスターは、中小企業診断士の合格を目指す全ての方におすすめです。

10年分の過去問が論点別・重要度順に編集されていますので、是非一度2過去問完全マスターを使ってみてください。

■

以上、本記事では、過去問が役立つ理由や、過去問完全マスターの内容について説明していました。

なお、中小企業診断士のテキストや参考書に関しては、下記の記事を参考にしてください。