成長戦略は、経営戦略の階層構造のうち、企業全体のレベルで策定するものであり、企業戦略とも呼ばれます。

まずは、企業戦略の代表的な枠組みの「アンゾフの成長戦略」を確認しましょう。

その後、多角化やM&Aについても見ていきます。

目次

アンゾフの成長戦略とは?

アンゾフの成長戦略

成長戦略では「企業が成長するための戦略ドメインを決定すること」が重要視されます。

ここでは、「製品-市場分野」「成長ベクトル」「シナジー」「競争上の利点」の4つのポイントを抑えましょう。

まずは「製品-市場分野」です。「製品ー市場分野」を決定することは非常に重要です。アンゾフは、企業が将来成長すべき方向性を決定するための枠組みとして「成長ベクトル」(別名「製品-市場分野マトリックス」)を提示しました。

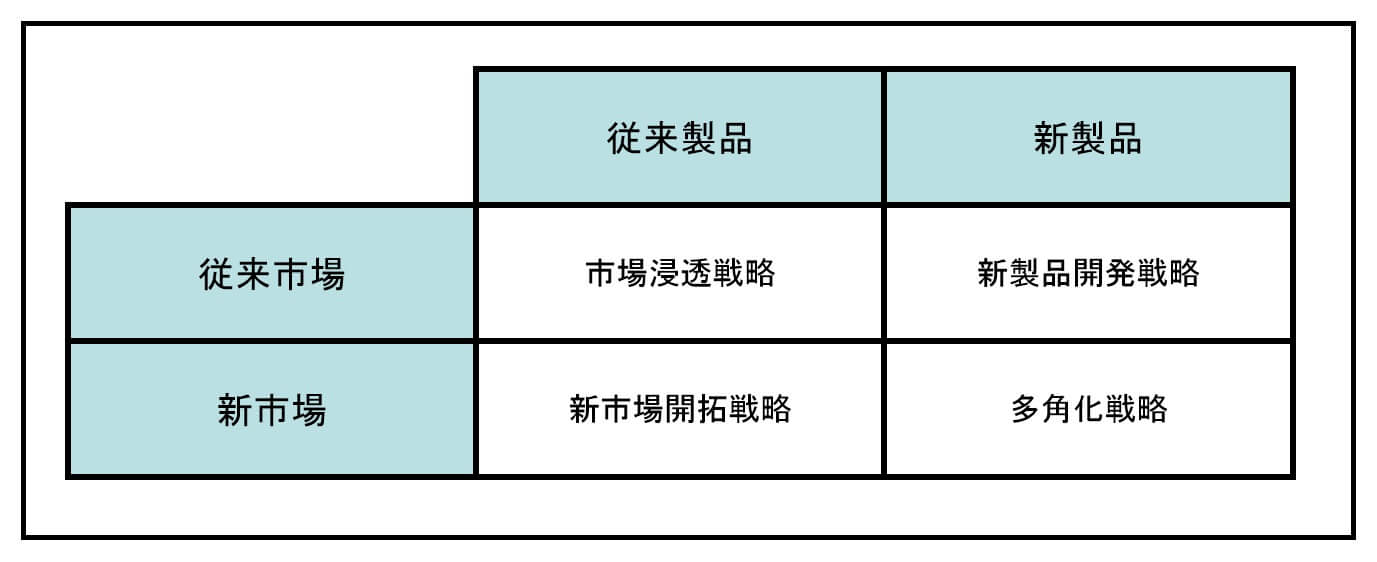

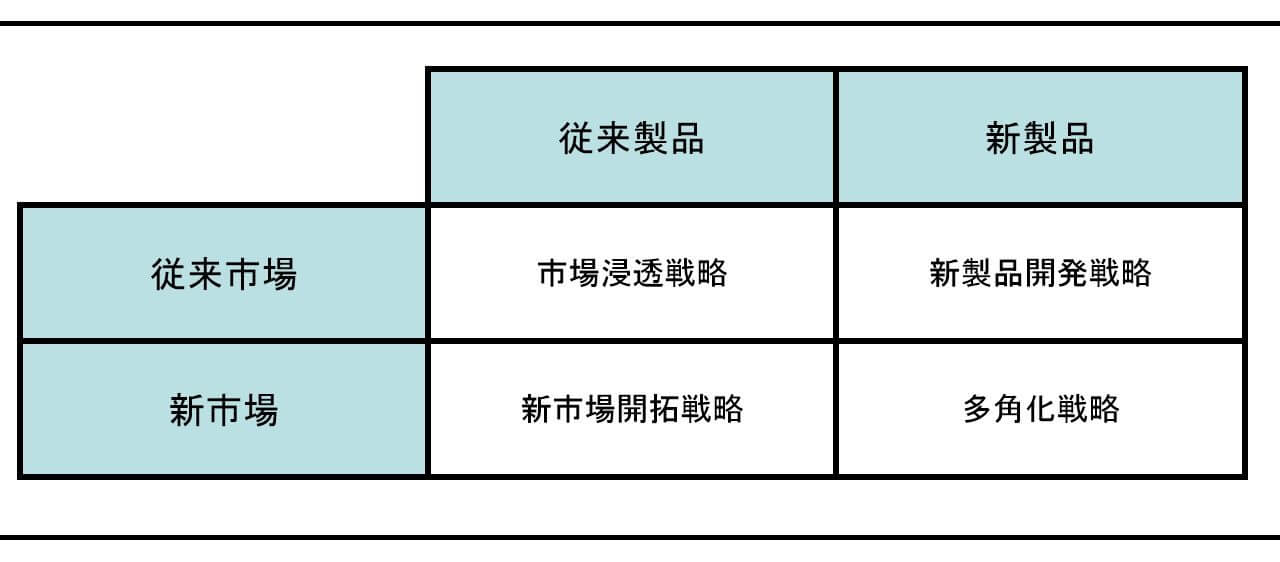

成長ベクトルとは?

成長ベクトルとは、従来商品/新商品の軸と、従来市場/新市場の軸の2つの軸で作った4象限のマトリックスになります。

企業の将来の成長方向を4方向に分類し、検討するためのフレームワークです。

アンゾフの成長ベクトル

アンゾフの成長ベクトル成長ベクトルにおける4方向の戦略とは?

市場浸透戦略とは?

従来の市場に対し、従来の商品・サービスについて、更なる浸透を図る戦略です。

新市場開拓戦略とは?

従来の商品・サービスを、新しい市場や顧客層に対し、訴求・販売していく戦略です。

新製品開発戦略とは?

従来の市場に対し、新しい商品・サービスを投入し、訴求・販売する戦略です。

多角化戦略とは?

新しい市場に新しい商品・サービスを投入していく戦略。投資のリスクが一番高い戦略です。

シナジー

シナジーとは、新しい分野に進出する時に、従来事業との間における相乗効果を発生させることです。新事業が製品面・市場面などで関連性が高いほど、シナジーは大きくなります。シナジーの種類には、①販売シナジー、②生産シナジー、③マネジメントシナジーなどがあります。

多角化戦略とは

多角化戦略は従来事業との相乗効果(シナジー)が小さく、リスクも大きいですが、うまく行けば大きなリターンを手にすることが出来ます。

なぜ企業は、多角化を行うのか?

企業が余裕資源をうまく行かせていない場合、それらを有効活用するために多角化を行うことがあります。

また、成長に向けた新しい事業分野へ挑戦するために多角化を行うこともあります。

その他、事業シナジーの追及の結果、多角化を行うこともあります。

ポートフォリオ効果と範囲の経済性

ポートフォリオ効果とは、複数のビジネス(事業)を展開している場合、一つのビジネスの業績が悪化した場合でも、別のビジネスでフォローできることです。

範囲の経済とは、複数のビジネスを実施することで、共通する部分でコスト削減が可能、という考え方です。

M&A

M&Aと戦略的提携が求められる背景

企業が成長するにあたり、外部の力を利用して拡大していく方式があります。

M&Aと戦略的提携は、いずれも企業外部の力(資源)を利用していく方式です。金銭などの対価をを払うことによって自社の経営資源を補完する方式であり、活用次第ではスピーディーな成長が可能です。

M&Aとは

M&Aは、Merger & Acquisitionの略であり、合併と買収と訳されます。

合併は複数の企業が法的に一体化して同一企業になることです。

また、買収には株式買収や営業譲渡があります。株式買収は他の会社の株式を取得して子会社化したり経営権を握ったりする方法です。営業譲渡(事業譲渡)とは、別会社のある事業に関する資産一式(設備、建物、ブランド、組織等)を譲渡することです。

戦略的提携とは?

戦略的提携とは、複数企業が独立性を維持したまま、相互に経営資源を補完していくものです。単なる業務提携に留まらずに、各企業の長期戦略に深く関わるものを戦略的提携と呼びます。

戦略的提携の種類には、資本参加、合併会社設立、技術提携、共同開発、生産や販売委託などが挙げられます。

成長戦略(経営戦略論) <まとめ>

成長戦略については、いかがでしたでしょうか?

成長戦略・多角化戦略・M&Aなどは、企業の成長の基本戦略となります。

次回は、経営資源の配分について検討するためのツールであるPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)を見ていきましょう。

<おすすめ記事>

中小企業診断士の通信講座 おすすめは? ~独学にも使える、2025年最新版 比較・ランキング

![企業の社会的責任[CSR]](https://shindan-model.com/wp-content/uploads/2021/10/S858-001-002-320x180.jpg)