こんにちは、トシゾーです。

今回は、関係性マーケティングとサービスマーケティングについて、お伝えします。

まず、関係性マーケティングです。

関係性マーケティングとは、近年、特に重視されるようになった考え方で、カンタンに言えば

顧客との関係性を重視するマーケティング

です。

従来の4Pマーケティングのような、多数の消費者に向けたマス・マーケティングのなかでは、一人ひとりの顧客との関係性を強化していくことは難しい部分もありました。

しかし現在、IT化の進展に伴い、マス・マーケティングにおいても、顧客一人ひとりとの関係を重視する手法が現実的になっています。

この記事では、現在行われている関係性マーケティングの各手法について、分かりやすく説明します。

■

もう一点のサービスマーケティングとは、

形のないサービス商品に対するマーケティング

のことです。

形のある商品のマーケティング(製品戦略)と基本的な考え方は同じものの、無形物であるサービス商品には、独自の特性があります。

そのようなサービス商品独自のマーケティング手法についても、説明をしていきます。

それでは、一緒に見ていきましょう。

目次

関係性マーケティング

関係性マーケティングの概要

まず、関係性マーケティングから見ていきましょう。

近年、関係性マーケティングが、より必要とされるようになってきました。

関係性マーケティングとは、

顧客視点に立ち、顧客を中心とした、自社を取り巻くステークホルダーとの長期的な関係性を重視するマーケティング

のことであり、リレーショナルマーケティングとも呼ばれます。

関係性マーケティングが求められるようになった背景

関係性マーケティングが求められるようになった理由には、次のようなことが考えられます。

新規顧客の獲得コストの高騰

1つ目の理由は、新規顧客の獲得コストが非常に高騰していることです。

現在、市場が成熟化したため、企業間の競争が激化しています。そのことが、新規顧客の獲得コストの高騰につながっています。

企業としては、新規顧客へのアプローチより、既存顧客との関係を維持してリピート購入してもらう方が、効率的になってきたのです。

優良顧客に対して差別化を行うことの必要性

20:80の法則(パレードの法則)などより、少数の優良顧客が企業の稼ぎ出す利益の大多数を作り出していることが明らかになってきました。

そのため、優良顧客との関係維持が、より求められるようになっています。

サービス商品の拡大

サービス商品は、サービス提供者と顧客との関係性が、顧客の感じるサービス品質に大きな影響を与えます。

そのため、サービス商品が増えるにつれ、サービス提供者と顧客が良好な関係性を築くことが、より重要とされるようになったのです。

CRMとは?

関係性マーケティングを実現するための手法がCRMです。

CRMとは、顧客関係性管理と訳され、顧客との関係性を正しく管理し、長期的に顧客との良好な関係性を築くための手法です。

※CRMは「Customer Relationship Management」の略。

CRMの目的を実現するためには、顧客情報の蓄積・管理の他、時系列による顧客の取引情報なども把握する必要があります。

そうした情報を元に、顧客の嗜好・ニーズを的確に捉えた対応を行うことが、顧客の忠誠心(ロイヤルティ)高めることにつながります。

現在、IT化の進展により、高度なCRMツールが利用できるようになっています。

関係性マーケティングやCRMに関連する用語には、以下のようなものがあります。

顧客シェア

一人の顧客が特定商品分野のなかで、「競合製品ではなく、自社の製品をどれぐらい購入してくれたか」という割合です。

顧客自身の中において、自社に対する忠誠心がどれぐらいであるか、そのシェアのことです。

顧客生涯価値

顧客生涯価値とは、一人の顧客が、一生の間に、ある企業からどのくらい商品を購入をするのか、という指標です。

顧客の人数が少なくても、顧客生涯価値が大きい顧客が多ければ、企業の売り上げは大きくなります。

RFM分析

RFM分析とは、優良顧客を識別するための代表的な手法の一つです。

RFMとは、「R(Recency)=どれぐらい最近に」「F(Frequency)=どれぐらい頻繁に」「M(Monetary)=どれぐらいの金額を」という3つの指標から顧客をランク付けするものです。

FSP

「FSP(Frequent Shoppers Program)」とは、RFMでランク付けした顧客に対し、そのランクに応じて優遇する施策の1つです。

顧客の自社への貢献度などに応じ、割引やポイントカードを付与するようなシステムのことであり、顧客の自社への囲い込みに貢献します。

ワントゥワンマーケティング

ワントゥワンマーケティングとは、関係性マーケティングを推し進めた、一つの理想形ともいえるマーケティング手法です。

マスマーケティングやターゲットマーケティングにおいては、「市場とはお客様が集まったもの」、つまり集団として捉えます。

これに対し、ワントゥワンマーケティングでは、一人ひとりの顧客に応じたマーケティングを展開します。

顧客数が少なければ、一人ひとりの顧客に応じたマーケティングは、もちろん可能です。

しかし、現在のマーケティングにおいては、顧客が多くなり過ぎて、実際に実現するためには膨大な顧客情報の分析・活用が必要でした。

そこで、ITの進展や高度なCRMプログラムの登場により、ワントゥワンマーケティングが可能になったのです。

また、ワントゥワンマーケティングの実現には、マスカスタマイゼーションの手法が大きく貢献しています。

マスカスタマイゼーションとは、商品の部品のモジュール化を進め、顧客に対する個別対応(カスタマイズ)と大量生産(マスプロダクション)を両立させるものです。

ワントゥワンマーケティングが適切に実施されると、顧客にとって、企業が自分自身のために個別対応しているかのように感じられるようになります。

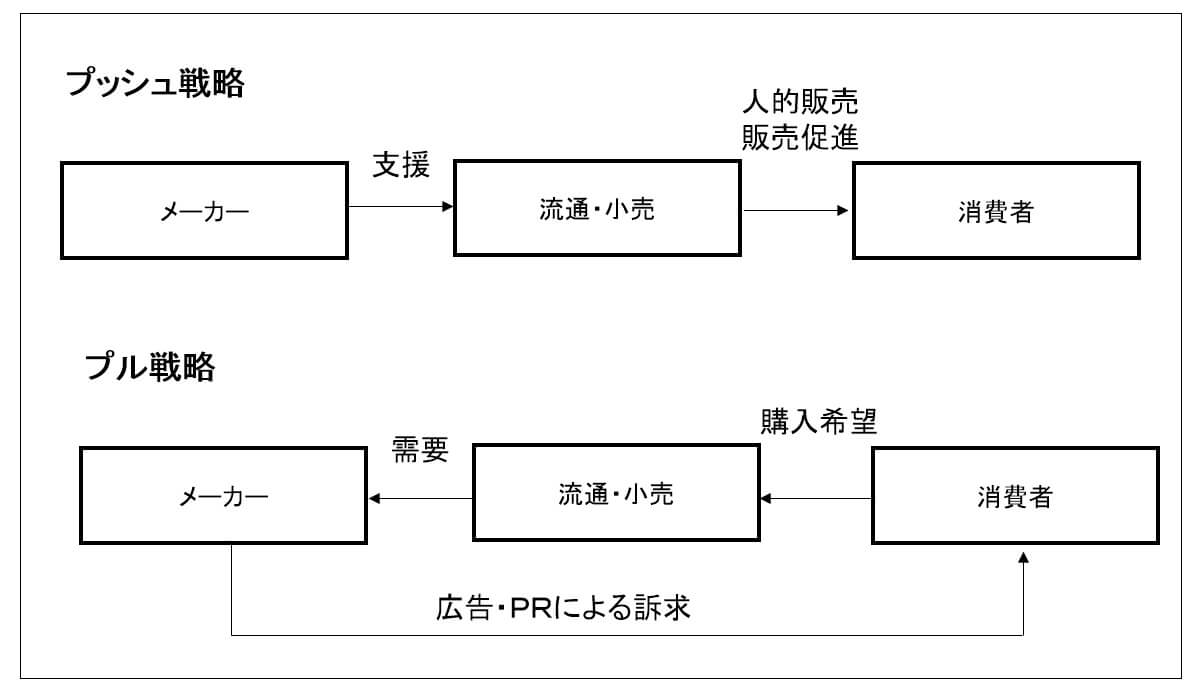

ダイレクトマーケティング

ダイレクトマーケティングとは、インターネットマーケティングやテレマーケティング、通信販売、テレビショッピングなど、無店舗販売のことをさします。

ダイレクトマーケティングは店舗がないため、流通在庫を始めとする店舗固定資産、人件費などが圧縮できます。

また、顧客と直接やりとりするため、企業が直接、顧客情報を収集できる点も強みです。

サービスマーケティング

サービスマーケティングの概要

サービスマーケティングとは、無形財であるサービスに対するマーケティングのことです。

サービスには、無形性・不可分性・変動性・消滅性の4つの特性があり、そうしたサービスならではの特性を踏まえたマーケティングが求められます。

サービスの特性

無形性

無形性とは非有形性ともいいます。

サービスには形がなく、見たり触ったりすることができない特性のことです。

サービスは無形性のため、品質・内容などを正しく評価することが難しといえます。そこで、消費者にとって判りやすい可視化を検討することが必要です。

不可分性

サービスの提供が、消費と同じタイミング(リアルタイム)で起こる、という意味です。

変動性

変動性には、「品質の変動性」と「需要の変動性」があります。

品質の変動性は異質性ともいいます。

サービスには、「誰がサービスを提供するのか?」あるいは「いつ、どんな状況でサービスが提供されるのか」などによって品質が変わる可能性があるという特性のことです。

サービスの品質を向上させるためには、「マニュアル化、教育訓練、動機づけ」の3点が有効です。

また、需要の変動性とは、需要が外的条件により変化する、という意味です。

消滅性

消滅性は非貯蔵性ともいいます。

サービスが在庫することができない特性をもつことです。

なお、サービスは需要の変動性や消滅性があるため、需要と供給を上手くコントロールできるかどうかで、生産性は大きく変化します。

たとえば、需要のピーク時には、「予約制の導入、待ち行列を意識させない仕組み(飲食店内のウェイティングバー等)、パート/バイトスタッフ等の活用」などの施策が考えられます。

逆に、非ピーク時の調整としては、「割引価格の提供、新たな需要開拓」などの案が考えられます。

サービスマーケティングの種別

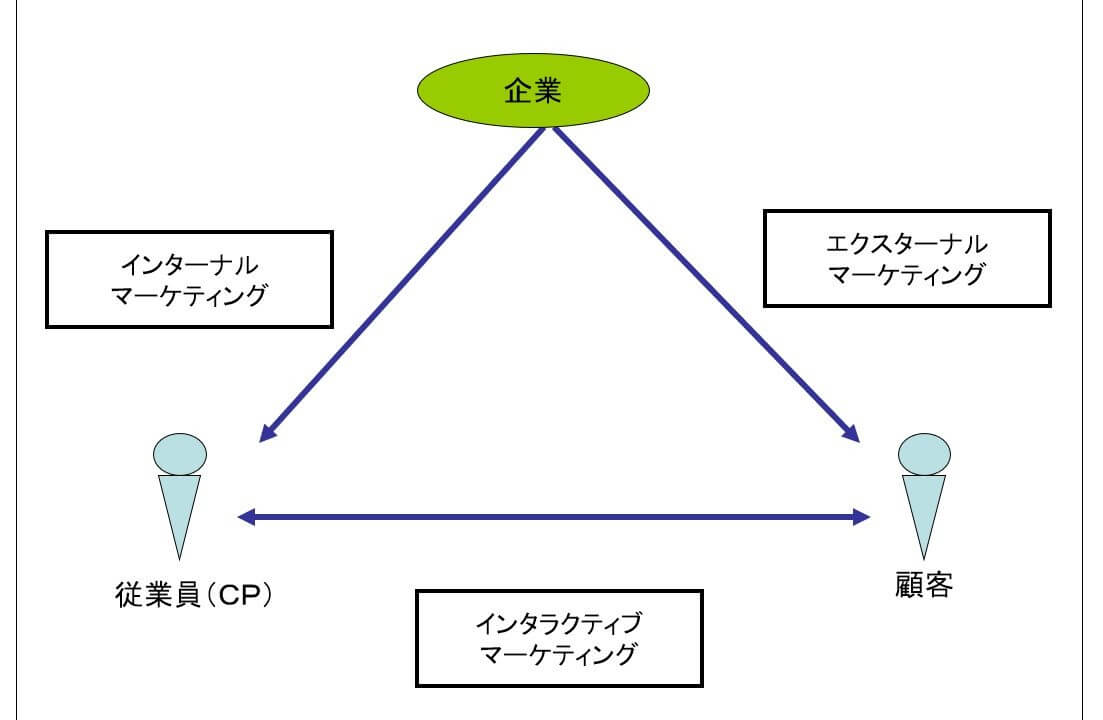

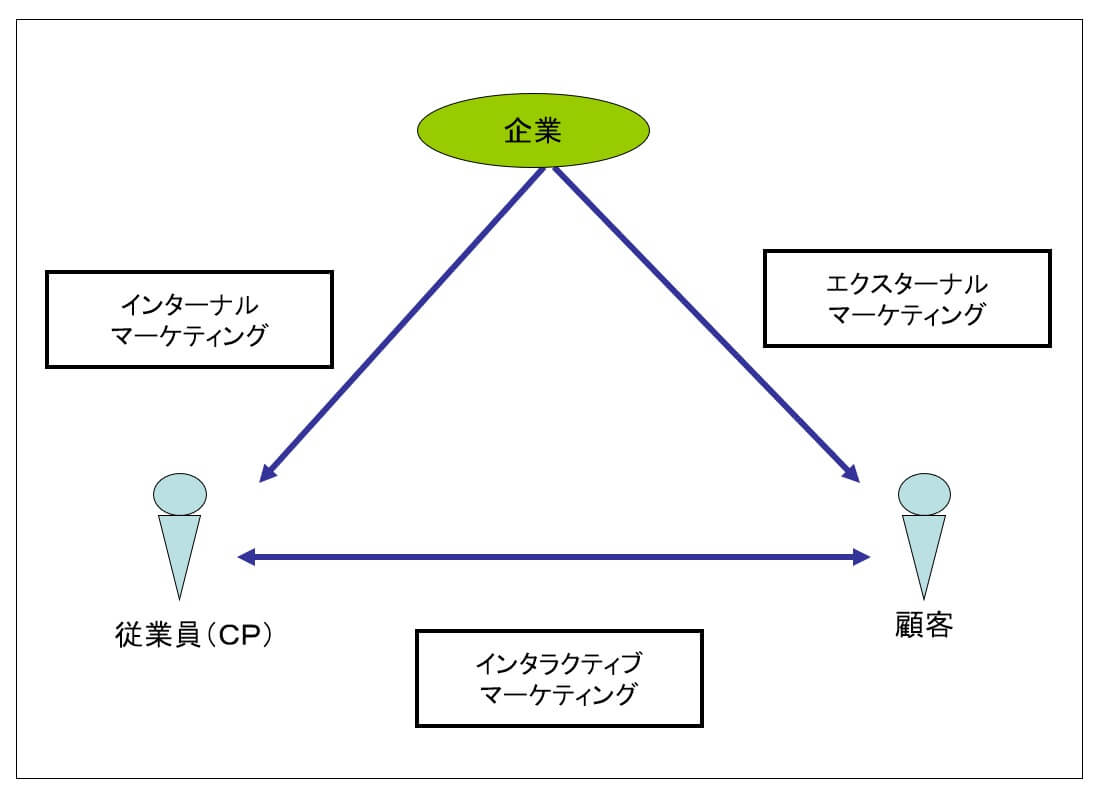

サービスマーケティングにおいては、以下の3つの方向性のマーケティングがあります。

エクスターナルマーケティング

エクスターナルマーケティングとは、企業が顧客に対して実施するもので、通常の4Pを中心としたマーケティングです。

インターナルマーケティング

インターナルマーケティングとは、企業がコンタクトパーソナル(CP)に対して行うマーケティングのことです。

コンタクトパーソナル(CP)とは、顧客にサービスを提供する従業員(スタッフ)のことです。

CPの対応が顧客満足度に大きな影響を及ぼすため、CPのモチベーションを維持できるよう、企業はCPに対して支援等を行います。

インタラクティブマーケティング

インタラクティブマーケティングとは、CPと顧客の間のマーケティングのことです。

CPはインタラクティブマーケティングを通して、顧客と良好な関係を築くことをめざします。

サービスマーケティング

サービスマーケティング| 著者情報 | |

| 氏名 | 西俊明 |

| 保有資格 | 中小企業診断士 |

| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |