こんにちは、トシゾーです。

今回は、ナレッジマネジメントについて説明します。

あなたは、「ナレッジマネジメント」と聞いて、どのようなものをイメージしますか?

「ナレッジ=知識だから、組織として、知識を管理することかな?」

なんて考えたかもしれませんね。

確かに、ナレッジ=知識なのですが、ここでいうナレッジはそれだけではなく、技術・ノウハウ・スキル・問題解決の方法などを含めた幅広い概念を指しています。

そして、特に属人的で言語化しにくいものを、いかに活用していくべきか、ということを重視しています。

以上のように、奥の深いナレッジマネジメトについて、一緒に学習していきましょう。

ナレッジ・マネジメントの概要

ナレッジ・マネジメントとは、組織の各構成員が保有している知識(ナレッジ)を組織全体として共有することで、企業や組織が保有する中核能力や競争力を更に伸ばしたり、活用したりする経営手法のことです。

前述のとおり、技術・ノウハウ・スキル・問題解決の方法などを含めた幅広い知識を蓄積して情報共有するのみならず、異なる複数のナレッジを結びつけ、その中から新たな価値(ナレッジ)を創造することも重要です。

企業や組織が巨大になればなるほど、組織内での情報共有が困難になります。そうしたことが様々なトラブルの要因になりかねないので、組織内に必要な情報をいかに集約して共有すべきか、そうしたナレッジマネジメントの成功が、企業価値を高めるチャンスになるのです。

※ナレッジマネジメントについては、下記の動画も参考にしてみてください。

暗黙知と形式知

企業の抱えるナレッジには、大きく「暗黙知」と「形式知」に分けることができます。

暗黙知

暗黙知とは、主観的、属人的なノウハウ・スキル・信念など、言語化が困難で他人に伝達しにくい知識です。

形式知

形式知とは、文章や言葉で表現できるもので、他人に伝達しやすい客観的な知識となります。

ナレッジマネジメントを管理するSECIモデル

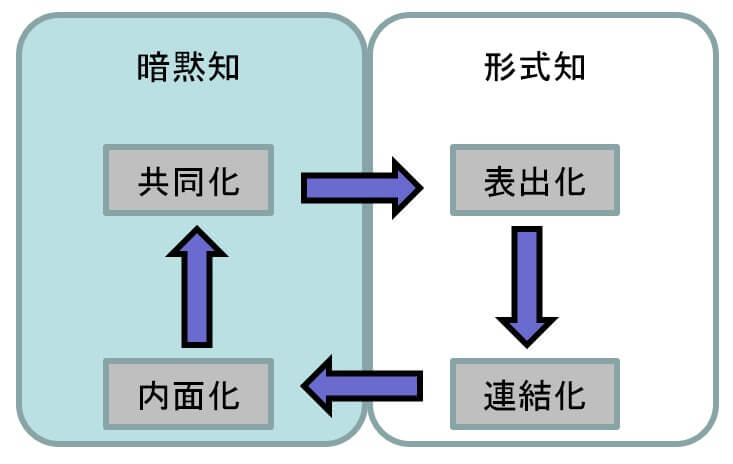

「SECIモデル」とは、知識創造プロセスをモデル化したものであり、野中郁二郎によって提唱されたモデルです。

SECIモデルでは、新たな知識は形式知と暗黙知の相互作用によって創出される、としています。

また、その相互作用は、「共同化⇒表出化⇒連結化⇒内面化」という4フェーズのプロセスから構成されています。

それぞれのフェーズの詳細は、以下のとおりです。

SECIモデルの4フェーズ

「知識創造の方法論」(野中郁二郎、紺野登 東洋経済新報社)では、SECIモデルの4フェーズは以下のように説明されています。

従業員など個人が暗黙的に蓄えている「暗黙知」を出発点として、「共同化」(Socialization)、「表出化」(Externalization)、「連結化」(Combination)、「内面化」(Internalization)の4つの過程を経ることで、知識を形式知化して組織的に蓄積し、他の個人が暗黙知として体得できるようになるとする。「SECI」は4つのプロセスを表す英単語の頭文字を順に繋げたものである。

※文字強調は筆者

引用:IT用語辞典e-word

SECIモデル