こんにちは、トシゾーです。

今回は、財務・会計のうち、会計(アカウンティング)の詳細について、ご説明します。

そもそも、会計(アカウンティング)とは、会社のお金を集計したり分析したりする方法・技法のこと。

簿記の知識を使って集計し、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)などの、いわゆる財務諸表を作成し、関係者に報告することが会計の目的です。

また、財務諸表などの数字を使って、経営分析をすることも含まれます。

そのような会計ですが、「制度会計」と「管理会計」の2つに大きく分けることができます。

あなたは、この制度会計と管理会計の違いを、きちんと説明することができるでしょうか。

同じ会計とはいえ、この2つは報告する対象も目的も全く異なっていて、さらにどちらも経営管理上、非常に重要なものです。

中小企業診断士を目指す方ならば、確実に理解しておく必要がある重要用語と言えるでしょう。

これらをご存知ない方や、知識が曖昧だと感じる方は、本記事を読んで「制度会計と管理会計」の違いについて、しっかり理解して欲しいと思います。

この記事の内容は、中小企業診断士試験の「財務・会計」の科目で学ぶものです。

「財務・会計」について詳しくは、下記の記事を参考にしてください。

目次

制度会計とは

制度会計は会社法・金融商品取引法・税法に基づく会計のことであり、「外部報告会計」の位置づけ

制度会計とは、その名のとおり、法制度に基づく会計のことです。具体的には、会社法・金融商品取引法・税法に基づく会計です。

そもそも、なぜ法に基づく必要があるのでしょうか?

第一に「国や地方公共団体が、公平に税金を徴収するため」という目的があります。これが税法に基づく理由ですよね。

それだけではありません。市場の投資家は、様々な企業の状況をリサーチして、どの企業に投資するかを決定します。

その際、各企業が作成する財務諸表の内容が恣意的に作られていると、各投資家は正しい判断ができません。

そのため、会社法や金融商品取引法に従い、それぞれの企業は一定のルールのもと、客観性の担保された財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)を作る必要があるのです。

以上のように、制度会計には「公平な税徴収」「投資家への客観的な企業情報の提供」などの大きな目的があり、そのためには統一したルールで信頼性の高い情報とすることが何より求められています。

また、制度会計は「外部報告会計」と呼ばれることもあります。これは、市場・投資家・官公庁など、制度会計が情報を提供する先が「企業の外部」となっていることによります。

※官公庁や投資家以外にも、債権者・顧客・取引企業など、多くの企業外部の利害関係者(ステークホルダー)が、その企業を判断するために、制度会計のルールによって作成された財務諸表を参考にします。

制度会計は「企業会計原則」に基づく

企業会計原則は、公正で適切な会計処理を行う上で従わなければならない原則のことであり、以下のような7つの一般原則から構成されています。

真実性の原則

正規の簿記の原則

資本取引・損益取引区分の原則

明瞭性の原則

継続性の原則

保守主義の原則

単一性の原則

これらの企業会計原則は、特に法制度に則り客観的な報告が必要とされる制度会計においては、その重要性が非常に高い原則といえるでしょう。

管理会計とは

管理会計は、企業内部の意思決定に使われる未来思考の会計

制度会計とは、企業の外部の利害関係者(ステークホルダー)に報告するための会計制度でした。

一方、管理会計は、企業内部で利用される会計制度であり、「内部報告会計」とも呼ばれます。

管理会計の最大の目的は、企業の経営者・管理者が、企業経営において適切な意思決定や経営管理を行うこと。

つまり、企業経営のための強力な武器として利用されるツール、それが管理会計なのです。

第三者に見せたり提出したりする資料ではないため、書き方の基準や形式よりも、

どのように、企業の経営改善に使い、業績の向上に貢献できるか

という合目的性が、一番重視されるのです。

管理会計には、制度会計のように遵守する法規はありませんし、必ずしも会計基準に従うべきものでもありません。

制度会計のように実施義務があるわけでもないため、極論すれば「管理会計を実施しない」という選択をしても、特に罰則があるわけではありません。

とはいえ、「管理会計を行わない」ということは、「経営管理をしない」ということとほぼ同義のため、零細企業の一部を除き、ほとんど全ての企業で管理会計が実施されています。

管理会計の実現プロセス

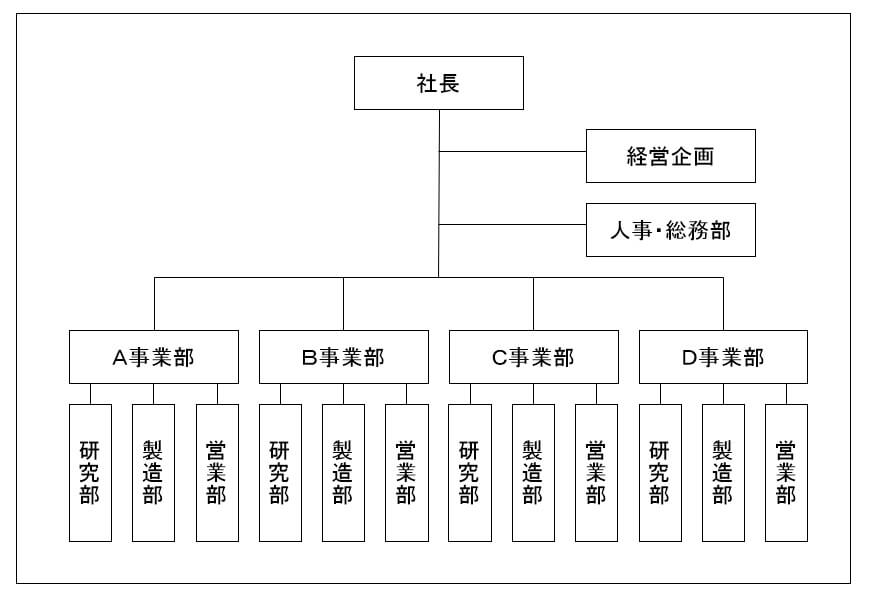

一般的な管理会計では、まず、社内の各業務から計数データを収集します。

それらのデータを加工して直接費や間接費の原価分析、収益性分析、損益分岐点分析など、それぞれの企業が独自の考え方で管理会計を実施していきます。

制度会計では企業全体の売上や損益などを算出し報告するのが主ですが、管理会計の場合は、それだけでは足りません。

というのも、「企業の業績アップに寄与する」ことが最大の目的ですから、

- 部門別会計

- 地域別会計

- 商品・サービス別会計

など、売上や損益を様々な切り口で分析し、経営戦略を立案するうえでの基礎データとすることは欠かせないのです。

そうした結果、今後が有望な事業に投資を集中させたり、一方で採算の悪い事業を廃止するなど、企業として季節な意思決定が可能となります。

このように、「主として過去のデータを利害関係者に正確に報告する制度会計」に比べ、

管理会計は、企業の経営戦略に活かす未来志向の会計である

と言えるでしょう。

また、将来の業績アップを狙う上での戦略の実行状況モニタリング、つまり「予実管理(予算と実績の管理)」も、管理会計特有のミッションだと言えます。

制度会計と管理会計の違い

ここまで、制度会計と管理会計それぞれの概要を見てきました。以下、それぞれを比較した場合の相違点をチェックしていきましょう。

制度会計は外部への報告、管理会計は社内での経営管理に使う

制度会計は企業を取り巻く利害関係者に経営情況を客観的に報告するものであり、管理会計は企業の経営管理やマネジメントに活かすものです。

制度会計には厳格なルールがあり、管理会計は自由に実施できる

制度会計は会社法・金融商品取引法・税法にて厳格に作成ルールが決められているのに対し、管理会計の手法は自由であり、企業の数だけ管理会計の手法がある、と言えます。

さらに管理会計は、実施する/しないの決定さえ企業の自由であり、義務化されているものではありません。

制度会計は過去を表し、管理会計は未来志向である

制度会計は過去の経営情況を公正かつ客観的に報告することが最大の目的であるのに対し、管理会計は将来の企業業績アップを図ることが最大の目的です。

まとめ

ここまで読んで頂くと、同じ会計でも制度会計と管理会計とでは、まったく対象も目的も異なるものだということがお分かり頂けたと思います。

しかし、そのどちらも企業経営上、非常に重要なもの。

経営コンサルタントたる中小企業診断士となる方には徹底的に慣れ親しんで頂き、顧客企業に貢献する知識(武器)として活用して欲しいと思います。

| 著者情報 | |

| 氏名 | 西俊明 |

| 保有資格 | 中小企業診断士 |

| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |