目次

組織のライフサイクルモデルとは

人間や動物には、「生」があります。生まれてから成人し、年を取り、死んでいく・・・と言った流れですね。

また、経営戦略論では、製品ライフサイクルについても学びました。

そして、組織にも、ライフサイクルモデルが存在します。

組織のライフサイクルモデルとは、いったい、どのようなものでしょうか?

組織のライフサイクルモデルでは、組織が生まれてから成長し、規模が拡大するに連れて、組織内がどう変わっていくかを説明するモデルです。

具体的には、組織の成長に従い、戦略・活動・文化・マネジメントなどが変化していくことになります。

ライフサイクルのステージは、主に次の4つから構成されます。

起業者段階

起業家の創造性や革新性が、組織にとって大きな影響力を発揮するステージです。

まだまだ初期段階であり、マネジメントや形式面での組織化は未成熟です。

起業家の個人的な能力に管理を依存している状態といえます。

共同体段階

起業家の個人的な能力ではなく、組織として明確な目標を設定し、起業家のリーダーシップのもとに、その目標に向かって組織メンバーの活動が統合されていくステージとなります。

一方で、組織メンバーのコミュニケーションの取り方は、インフォーマルなものが今だに優先され続けています。

その状態が続くと、組織の規模の拡大するにつれ、うまく組織を制御できなくなるでしょう。

公式化段階

このステージでは、様々な規範がないと組織メンバーを制御できないでしょう。規模が大きくなった組織を有効に制御するために、様々な制度や手続きが導入されます。そして、次第に官僚的になっていきます。

成熟段階

組織の硬直化(行き過ぎた官僚制)は様々な問題が発生します。それを防ぐため、分権化や権限委譲、動態化が実行されるステージです。

このように、組織のライフサイクルモデルでは、それぞれのステージにおいて諸処の問題を解決しながら、次のステージに進みます。

組織変革においては、外部環境の変化への対応以外にも、ここでみた組織の成長サイクルいあわせて対応していくことも必要です。

組織変革の必要性を経営者が認識すること

組織変革をタイミングよく、確実に実施するためには、何が必要でしょうか。

それは、経営者が組織変革の必要性を認識することです。

そうは言っても、変革の必要性を示すシグナルは、経営者のところまでに情報が伝達される過程において、従来の情報処理手続きを経由しているので、シグナルが減衰して届かないことが多いのです。

それでは、どうすれば、変革の必要性を示すシグナルが経営者のもとに届くのでしょうか?

そのためには、既存の情報処理手続きで加工された情報ではなく、よりリッチな情報を取得し、従来とは異なる方法で、その情報が何を意味するかを解釈することが必要です。

そもそも、よりリッチな情報とは何でしょうか?

それは、様々に解釈できる、多義性の高い情報といえます。

たとえば、様々にサマリー(加工)された情報よりも、生の情報の方がリッチと言えます。

そのような生のデータを把握するために、日頃から経営者は、組織的スラック(日常業務で使われていない組織的な余裕のこと)などをうまく使い、生データの発するシグナルを認識することが必要でしょう。

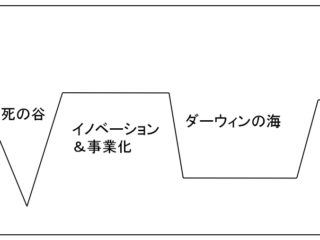

変革アイデアを創造する方法

変革の必要性を示すシグナルに気づいたら、つづいて、変革実施のためのアイデアを創造する必要があります。

それでは、どうすれば変革の元となるアイデアを創造できるでしょうか。

まず、組織変革の元となる革新的なアイデアは、一般的に、個人的・暗黙知的に発生すると言えます。そのような個人的なアイデアを組織変革の実現にまで導くためには、組織レベルの知識創造のプロセスを整備したうえで、そのプロセスの遡上にのせ、組織として公式に認められた革新として進める必要があります。

組織レベルの知識創造のプロセスを整備する条件としては、まずは、情報を多義的に解釈することが必要です。そのため、多様な背景・思考様式を持つ人々が集う自律型組織を編成することが必要です。

つづいて、組織内部においては、メンバー同士が顔を合わせることによって暗黙知の形式知化を推進できるような環境が必要です。

さらに、それぞれのメンバーが自己の専門性を持ちつつも、組織全体に関わる情報についても保持する多様的かつ冗長性のある環境を確保していかねばなりません。

変革の実施と定着における3つの問題

いよいよ変革の実施、そして定着化の段階です。

このような変革の実施、つまり移行段階では、次のような問題が発生します。

抵抗

人は本能的に変化を嫌うものです。そのため、変革に対する抵抗が発生します。

混乱

変革を受け入れようと思っても、実際に変化が発生すると、混乱するメンバーが現れます。

対立

変革が断行されると、組織内には想定外の変化が訪れます。その際、組織メンバー間で対立が発生することがあります。

これらの問題に対処するためには、変革の移行状態への対応を専門に行うマネジメントチームを結成することが必要です。

もちろん、そのマネジメントチームに対しては、トップマネジメントが全面的にバックアップすることが必要です。

移行チームによる管理は、様々な方法で各問題への対応を考慮しながら移行計画を統合し、進めて行くことが必要です。

それでは、具体的には、どのような方法で移行計画を進めていくのでしょうか。

まず、抵抗問題へ対処する方法としては、既存の組織の問題の明確化し、さらに組織構成員への周知徹底することが必要です。

また、変革に関する重要次項の決定に、組織構成員を参加させ、主体者意識を持たせることも必要です。

その他、変革を支持する行動をする者へ報酬を提供することも効果があるでしょう。さらに、変革のための時間的猶予と説得機会を提供しなければなりません。

まとめ

以上、組織変革の解説でした。

「組織変革」の出題ネタは、桑田試験委員の執筆された書籍です。そちらについては以下で解説しておりますますので、よろしければどうぞ。