よろしくお願いします!

今回の要点まとめ(30秒でわかる「ファヨール vs テイラーの違い」)

- 焦点:ファヨール=全社の管理(マネジメント)、テイラー=現場作業の科学的効率化

- 中核:ファヨール=5つの管理機能+14原則/テイラー=科学的管理の四原則+課業管理・時間/動作研究

- 組織設計:ファヨール=命令の一元性、階層・権限責任/テイラー=職能別職長制、作業と管理の分担

- 人事・報酬:ファヨール=公正・安定/テイラー=差別出来高給で成果連動

- 位置づけ:どちらも古典管理論の祖。のちの人間関係論や現代のリーン/JITに連なる出発点

まず、経営戦略の対象である「企業活動」について見ていきましょう。

その後、「経営計画」や「経営管理(マネジメント)」について確認します。

今回の記事では、マネジメントプロセスにおいて、「ファヨールの管理課程論とテイラーの科学的管理法」をしっかり説明します。

これらは、どちらも現在の経営管理活動にも大きな影響のある、伝統的な経営管理論です。

※アンリ・ファヨールのことをアンリ・フェイヨルと呼ぶこともありますが、この記事ではファヨールで統一します。

※本項目は、中小企業診断士試験の「企業経営理論」の科目で学習します。

企業経営理論の勉強法は、以下の記事を参考にしてください。

また、独学で勉強する方は、下記の記事も参考にしてください。

企業活動とは

企業活動における外部環境と内部環境

企業は、常に外部環境に晒されており、経営資源を利用して、外部環境に対応しようとします。

外部環境には、顧客のニーズの変化、ライバル企業の動向、株主の意向、経済環境・社会環境・政治動向など、様々な要素が存在します。

また、内部環境とは、企業自身がコントロール可能な環境(資源)のことであり、ヒト・モノ・カネ・情報・ノウハウ等があります。

オープンシステム

外部の環境と相互に影響し合っているシステムのことをオープンシステムと呼びます。

一方、外部から遮断されており、影響を受けないシステムのことをクローズドシステムと呼びます。

企業は常に、外部環境から影響を受けており、適応して行く存在のため、オープンシステムと言えるでしょう。

ゴーイングコンサーン

ゴーイングコンサーンとは「永続的に存在すること」という意味です。企業にとって最上位の目的と言えます。

ゴーイングコンサーンを目指すため、企業は外部環境へと対応していくのです。

企業活動に対して、なぜ経営戦略が必要なのか?

なぜ、企業活動に対して経営戦略が必要なのでしょうか?

一般的に、企業には複数の人がいます。彼らがバラバラに活動してしまうと、効率的な企業活動を行うことができません。そのため、企業の進むべき方向性を明らかにする必要が鵜あります。

また、経営の外部環境や内部環境の変化を察知し、素早く対応することも必要です。

以上のような対応を実施するために、経営戦略は存在します。

マネジメント・サイクル

PDCAのマネジメント・サイクル

マネジメントとは、経営管理を意味します。企業を取り巻く外部環境に対応しながら、企業の目指す目標達成のため、ヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源を効率的に配分し、運営することを意味します。

マネジメント・サイクルとは、PDCAとも呼ばれ、企業がマネジメントを行うための計画・実行・統制の各プロセスを繰り返し行うことです。

PDCAとは、Plan,Do,Check,Actionの頭文字を取ったものです。

PDCAにおいては

「まずは計画を立案し、つづいて実行する。さらに、その実行結果をきちんと評価する。最後に、次の計画を策定するためにフィードバックを行う」

ことが重要です。

一連のプロセスを繰り返しながら、経営活動を精緻化していくことがマネジメント・サイクルの狙いと言えるでしょう。

ファヨールの管理過程論とテイラーの科学的管理法

ファヨールの管理課程論とテイラーの科学的管理法は、どちらも現在の経営管理活動にも大きな影響のある、伝統的な経営管理論です。

ファヨールの管理過程論

ファヨールは、長年の経営者としての経験をもとに、企業活動に必要不可欠な要素として、①技術的活動、②商業的活動、③財務的活動、④保全的活動、⑤会計的活動、⑥管理的活動、の6点を列挙しています。

中でも、「管理活動」は「他の活動を計画、実行し、さらに統制・調和させる特別な活動」と位置付けています。

管理機能の5要素

特別な活動である管理機能には、5要素(①計画、②組織、③指揮、④調整、⑤統制)があるとされています。

また、管理機能の効率的な実行に必要な管理原則をして以下のとおり列挙しています。

①分業、②権限と責任、③規律、④命令の一元性、⑤指揮の一元性、⑥個人利益の全体利益の従属、⑦従業員の報酬、⑧権限の集中、⑨階層組織、⑩秩序、⑪公正、⑫従業員の安定、⑬創意、⑭従業員の団結

ファヨールの管理原則の限界

管理原則は、ファヨールの経験則によるものであり、相矛盾する要素があるなど普遍的・体系的ではない点があります。

とは言え、彼の考え方により、経営管理の理論は大きく進歩しています。

そのため、ファヨールは「経営管理論の創始者」と呼ばれています。

テイラーの科学的管理法

科学的管理法は、なぜ生まれたのか

19世紀末、アメリカの工場においては、労働者に1日の作業量を提示しない「成行管理」を主流にしていました。そのため、労働者の組織的怠業(サボタージュ)が一般的に行われていました。

そんな中、テイラーは、「仕事の成果をきちんと測定する基準や方法がないためにサボタージュが起こるに違いない」と想定しました。

そこで、労働者の1日に行うべき標準的作業量を明確にするため、時間研究と動作研究を使って、その標準的作業量を課業として科学的に設定したものが、テイラーの提唱した科学的管理法です。

科学的管理の四原則

- 各作業要素の科学化(経験則から脱却し標準化)

- 労働者の科学的選抜・訓練

- 管理と労働者の協働(相互責任)

- 仕事と責任の分担(管理が計画・標準設定を担う)

課業管理の四原則

- 大いなる日々の課業(高い目標設定)

- 標準的諸条件(適正な作業条件・手順)

- 成功に対する高賃金の支給(成果連動の賃金制度=差別出来高給の源流)

- 失敗に対する低賃金の支給

時間研究と動作研究

時間研究とは、課業の標準作業量を設定するため、労働者の作業を要素に分解し、それぞれの作業要素の実行に必要な時間を分析したものです。

動作研究とは、任意の作業について基本的な動作分析を行い、不必要な動作要素などを排除します。そして、必要な動作だけを組み合わせることにより標準動作を設定することです。

その他、テイラーの現場改善の主要概念には、以下もあります。

- 職能別職長制(Functional Foremanship):職能ごとに指導する複数上司制

- 差別出来高給(Differential Piece-Rate):標準達成度に応じて支払率を二段階化

テイラーの科学的管理法の限界

科学的管理法は、「効率性」という考え方を考慮して今日的な経営管理の基礎となりました。その一方、以下のような問題も指摘されています。

- 一部門内における部分的管理が課業管理であり、総合的・全社的な考え方ではない。

- 効率を追求し過ぎて、人間を機械と同じように見なしている。

命令の一元性 vs 職能別職長制

ファヨールの命令の一元性と、テイラーの 職能別職長制には、次のような緊張関係があります。

- 命令の一元性(ファヨール):1人の部下に対し、命令は1人の上司からが原則。指示の矛盾や責任の曖昧化を防ぐ。

- 職能別職長制(テイラー):作業者は職能ごとに複数の指示を受ける(例:速度・品質・工具・保全などの職長)。専門指導のメリットが大きい半面、指示の重複や衝突が生じやすい。

現代は、明確な責任線(オーナーシップ)を保ちつつ、専門家の機能的助言(スタッフ機能)を活かすハイブリッドが現実解。

限界とその後(人間関係論/現代的意義)

テイラーの限界の個所でも触れましたが、古典管理論は、効率と統制を重視するあまり機械的人間観に陥りがち、という批判があります。

その反動として、人間関係論(ホーソン実験)が登場し、動機づけ・非公式組織の重要性が再認識されました。

ただし、標準化・平準化・ムダ取りの思想は、リーン生産/JIT/TPSなどに受け継がれ、今なお有効です。

ファヨールとテイラーの違い、よくある質問(FAQ)

Q1. 最大の違いは?

A. 視点と射程。ファヨールは管理者の仕事を全社的に体系化、テイラーは作業そのものを科学的に最適化。

Q2. どちらが現代に有効?

A. 併用が前提。戦略・組織設計はファヨール、現場改善・標準化はテイラーが強い。PDCAで統合すると効果的。

Q3. 命令の一元性はアジャイルやマトリクスでも有効?

A. 有効。ただし役割と責任の明確化が鍵。マトリクスでは一次上司(評価責任)と機能上司(技術責任)を明示する。

経営計画

経営計画の概要と目的

経営計画とは、企業が目的を達成するために策定するものであり、時間的な制約を伴った計画です。「誰が、いつ、何をする」といった実効性を持つ計画であることが重要です。

経営計画を策定することにより、経営の方向性が明確になります。

また、経営幹部だけでなく、従業員やスタッフなどを計画策定に参加させることにより、彼らの経営目標達成へのモチベーションが高まることになります。

もちろん、適切な計画を立案することにより、不断に変化する経営環境に対し、タイミングよく適応していくこともできるでしょう。

経営計画の種類

総合計画と部門計画

総合計画とは企業全体を対象とした計画であり、部門計画とは特定部門や特定機能を対象としたものです。

個別計画と期間計画

個別計画とは、特定の課題解決を狙った、特定のプロジェクトに関する計画です。

また、期間計画とは、一定期間を定めた計画であり、期間の長さによって長期・中期・短期と分類されます。一般的には短期計画は約1年、中期計画は3~5年ほど、長期計画は5年以上とされますが、現在では市場の変化のスピードが速いため、長期計画を作らない企業も多いようです。

経営計画の修正

外部環境の変化や不確実性のため、計画どおりに事業が進まないことがあります。

そのような場合に備え、以下のような経営計画修正手法を使って計画を修正します。

コンティンジェンシープラン

環境変化が急に発生するなどの不測の事態を事前に想定しておき、そのリスク対応するために備えた計画のことです。シャドープランとも呼ばれます。

コンティンジェンシー・プランの用意により、リスクに迅速な対応ができるという点で大きなメリットがある一方、精緻な代替計画を用意するほどコストがかさむデメリットもあり、どの程度まで事前準備をするかというバランスが必要です。

ローリングプラン

中期または長期などの複数年を対象とした経営計画において、終了した年次の実績や最新の経営環境を考慮し、定期的に内容を見直しながら、最新かつ適切な経営計画を追加する方法です。

経営計画と経営管理(経営戦略論)~中小企業診断士試験 <まとめ>

経営計画と経営管理については、いかがでしたでしょうか?

「企業経営おける基本」ということで、ぜひ抑えておきたい部分かと思います。

次回は、「階層別戦略と経営戦略の策定プロセス」を見ていきます。二次試験の全科目にも関係してくる重要な論点です。頑張っていきましょう!

<経営戦略論 関連記事>

- 経営計画と経営管理

- 経営戦略の策定プロセス(SWOT分析等)【おすすめ】

- 成長戦略(企業戦略)【人気】

- PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

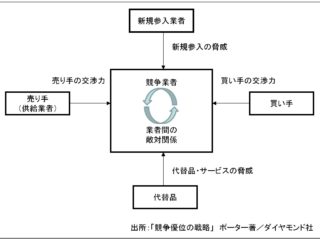

- ポーターの競争戦略(5フォース分析)【人気】

- 技術経営(MOT)

- 企業の社会的責任(CSR)

- 2つの戦略アプローチ(分析型、プロセス型)【人気】

- 意思決定の階層構造

- ポーターのバリューチェーン

- コトラーの競争地位別戦略【おすすめ】

- ポーターの競争優位の戦略【人気】

- 競争優位の戦略 関連用語

- ナレッジマネジメント

- 製品アーキテクチャとオープンアーキテクチャ【おすすめ】

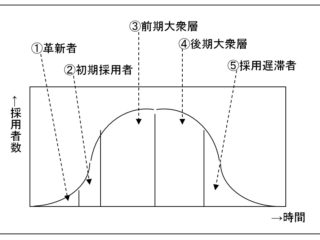

- イノベーションの定義

- ベンチャー企業のマネジメント

- 国際化戦略・国際経営・グローバル経営

<おすすめ記事>

中小企業診断士の通信講座 おすすめは? ~独学にも使える、2025年最新版 比較・ランキング