こんにちは、トシゾーです。

中小企業診断士試験の企業経営理論は、その名称のとおり「企業を経営するための考え方(理論)」ですから、中小企業診断士の基本となる科目です。

一次試験だけでなく、二次試験でも、この科目で学ぶことは必要になります。

この記事では、企業経営理論の戦略論・組織論・マーケティング論の概要から、学習のポイントや注意事項まで、くわしく説明します。

ぜひ、頑張って得意科目にしてしまいましょう!

■

現在、難関資格予備校のクレアールが、中小企業診断士受験生のための市販のノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。

購入すると1,500円の本が無料【0円】でもらえますので、中小企業診断士の資格に関心のある方は要チェックですよ。

=>クレアール 診断士試験攻略本(市販の書籍)プレゼント付き資料請求はこちら

.

目次

中小企業診断士の企業経営理論 科目設置の目的

中小企業診断協会による試験案内において、科目設置の目的は次のとおりとされています。

(科目設置の目的)

企業経営において、資金面以外の経営に関する基本的な理論を習得することは、経営に関する現状分析及び問題解決、新たな事業への展開等に関する助言を行うにあたり、必要不可欠な知識である。

また、近年、技術と経営の双方を理解し、高い技術力を経済的価値に転換する技術経営(MOT)の重要性が高まっており、こうした知識についても充分な理解が必要である。このため、経営戦略論、組織論、マーケティング論といった企業経営に関する知識について、以下の内容を中心に判定する。

上記の科目設置の目的には、「資金面以外の経営に関する基本的な理論」と書かれています。

まさに、経営のプロフェッショナルに必要な知識・理論です。中小企業の経営者が、自社の経営の実務に活かすために、中小企業診断士試験にチャレンジするケースが多いのも理解できますよね。

ちなみに、資金面に関する経営の基本的な理論は、財務・会計で学習します。

中小企業診断士の企業経営理論 科目の位置づけ

大企業は、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を潤沢に持っています。

しかし、ほとんどの中小企業は、そうした経営資源に乏しいことが一般的です。

中小企業にとって、希少で貴重な経営資源を、いかに有効に活用して業績を向上させるか、そのために必要な考え方(理論)が企業経営理論です。

中小企業診断士の企業経営理論 科目の内容

企業経営理論は、「企業戦略論」「組織論」「マーケティング論」の3つのテーマに分かれます。中小企業診断士の7つの受験科目の中でも、もっとも範囲の広い科目の1つです。

企業戦略論

試験案内に書かれた出題内容は、以下の一覧のとおりです。

- 経営計画と経営管理

- 企業戦略

- 成長戦略

- 経営資源戦略

- 競争戦略

- MOT(技術経営)

- 国際経営(グローバル戦略)

- 企業の社会的責任(CSR)

- その他経営戦略論に関する事項

具体的には、企業戦略論では以下のような内容を問われることになります。

企業活動の全体像

企業の経営理念、経営目標やビジョンの立て方

自社の強み/弱みや、自社を取り巻く環境の分析方法

分析した結果をもとに、自社の経営を向上させる経営戦略の策定方法

また、経営分析や経営戦略の策定のためのツール(フレームワーク)も数多く学びます。

たとえば、SWOT分析は、「自社の強み/弱みや、自社を取り巻く環境を総合的に分析するフレームワーク」です。

この企業戦略論は、まる暗記をするだけでは通用しません。というのも、二次試験では、実際にSWOT分析などのフレームワークを使いながら、問題文(与件)に書かれた企業の経営分析などを行って解答することが求められるからです。

フレームワークを使いこなせるレベルになることが求められます。

「SWOT分析」については、以下の記事も参考にしてください。

その他、企業戦略論(経営戦略論)の詳細については、以下の記事でも説明しています。

<経営戦略論 関連記事>

- 経営計画と経営管理

- 経営戦略の策定プロセス(SWOT分析等)【おすすめ】

- 成長戦略(企業戦略)【人気】

- PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

- ポーターの競争戦略(5フォース分析)【人気】

- 技術経営(MOT)

- 企業の社会的責任(CSR)

- 2つの戦略アプローチ(分析型、プロセス型)【人気】

- 意思決定の階層構造

- ポーターのバリューチェーン

- コトラーの競争地位別戦略【おすすめ】

- ポーターの競争優位の戦略【人気】

- 競争優位の戦略 関連用語

- ナレッジマネジメント

- 製品アーキテクチャとオープンアーキテクチャ【おすすめ】

- イノベーションの定義

- ベンチャー企業のマネジメント

- 国際化戦略・国際経営・グローバル経営

組織論

試験案内に書かれた出題内容は、以下の一覧のとおりです。

- 経営組織の形態と構造

- 経営組織の運営

- 人的資源管理

- その他組織論に関する事項

具体的には、経営資源のうち、ヒト(人材)をどのように活かし、経営戦略上の目標を達成するか、ということを問われます。

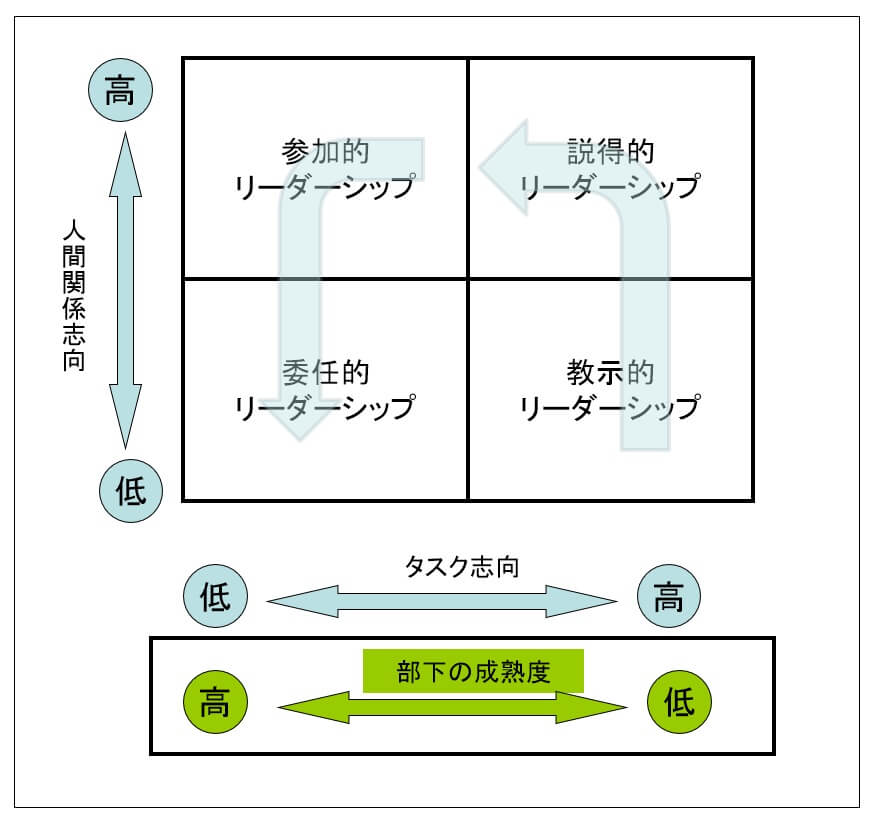

組織の形態や人材の配置・管理、リーダーシップ論、モチベーション理論、など、組織全体から個人の能力の活用まで、ヒトに関する幅広い理論が問われることになります。

また、労働基本法などの労働関連法規も出題されます。

なお、モチベーション理論やリーダーシップ論については、下記記事に分かりやすくまとめていますので、よかったら参考にしてください。

その他、組織論(経営組織論)の詳細については、以下の記事でも説明しています。

<経営組織論 関連記事>

- 経営組織の形態と構造(組織の定義・3要素からライン組織・事業部制組織など組織形態まで)【人気】

- 経営者・管理者行動

- 組織間関係

- 組織のコンティンジェンシー理論

- 企業統治(コーポレートガバナンス)

- モチベーション理論【おすすめ】

- リーダーシップ論【人気】

- 組織と文化

- 組織開発と組織活性化

- 組織学習【おすすめ】

- 組織のパワーとポリティクス

- 組織変革【人気】

- 人的資源管理(HRM:ヒューマン・リソース・マネジメント)その1

- 人的資源管理(HRM:ヒューマン・リソース・マネジメント)その2

- 労働基準法 その1【人気】

- 労働基準法 その2

- 労働組合法

- 労働安全衛生法

- 労災保険法

- 雇用保険・健康保険・厚生年金保険法

- 男女雇用機会均等法

- 労働者派遣法【人気】

- 育児・介護休業法、高年齢者等雇用安定法、職業安定法【おすすめ】

マーケティング論

試験案内に書かれた出題内容は、以下の一覧のとおりです。

- マーケティングの基礎概念

- マーケティング計画と市場調査

- 消費者行動

- 製品計画

- 製品開発

- 価格計画

- 流通チャネルと物流

- プロモーション

- 応用マーケティング

- その他マーケティング論に関する事項

マーケティングとは、一言で言えば「お客様の”欲しい!”という気持ちを作る」ものです。

そのために、顧客の欲求(ニーズ)をキャッチするための市場調査方法や、商品を売るための仕掛けを企画・実行するマーケティング戦略の立案方法などが問われます。

具体的には、4Pと呼ばれる、プロダクト(製品)、プライス(価格)、プロモーション(販売促進)、プレイス(場所、物流)のそれぞれの戦略理論を学ぶ必要があります。

「マーケティングの基礎」については、以下の記事を参考にしてください。

その他、マーケティング論の詳細については、以下の記事でも説明しています。

<マーケティング論 関連記事>

- マーケティングの定義・基礎 【人気】

- マーケティングコンセプトとマーケティングの機能

- コトラーのマーケティングマネジメントプロセス 【人気】

- 環境分析・目標設定・標的市場の設定(STP) 【おすすめ】

- マーケティングリサーチ

- コトラーの消費者購買意思決定プロセス 【人気】

- 消費者購買行動モデル~アイドマ/アイサスなど 【おすすめ】

- 製品戦略

- 価格戦略

- チャネル戦略

- プロモーション戦略

- 関係性マーケティングとサービスマーケティング 【おすすめ】

中小企業診断士の企業経営理論 試験時間と配点

| 科目 | 試験時間 | 配点 |

| 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |

| 財務・会計 | 60分 | 100点 |

| 企業経営理論 | 90分 | 100点 |

| 運営管理 | 90分 | 100点 |

| 経営法務 | 60分 | 100点 |

| 経営情報システム | 60分 | 100点 |

| 中小企業経営・政策 | 90分 | 100点 |

中小企業診断士の企業経営理論 科目免除

企業経営理論には、科目合格による科目免除があります。

科目合格による免除

前年または前々年に企業経営理論の科目を受験して合格している場合、科目免除を申請することができます。

※科目合格による科目免除についてくわしくは、以下をご参考ください。

他資格等保有による免除

企業経営理論には他の国家資格を保有していることによる科目免除はありません。

中小企業診断士の企業経営理論 勉強方法

一次試験 7科目のなかで、企業経営理論を最初に学習する

1次試験は7科目ありますが、企業経営理論は最初に勉強するのが定石です。理由は以下のとおり。

- 暗記系科目と理解が必要な科目では、理解が必要な科目(企業経営理論を含む)を先に勉強するべきだから

- 企業経営理論は中小企業診断士試験の中核となる科目であり、できるだけ早い段階で学ぶのが望ましいから

ちなみに、大手資格スクールLEC東京リーガルマインドでは、下記の順番で学んでいきます。

(1)企業経営理論

(2)運営管理

(3)財務・会計

(4)経済学・経済政策

(5)経営法務

(6)経営情報システム

(7)中小企業経営・中小企業政策

中小企業診断士の企業経営理論 勉強時間

初学者の場合、中小企業診断士の勉強時間は一次試験7科目で1,000時間程度が目安となります。

そのうち、企業経営理論は約150時間ほど必要になるでしょう。

とは言え、科目ごとの時間配分は、それぞれの方の、得意分野・不得意分野と大きく関わってきます。

私(管理人)のケースでいえば、独立前の業種・職種は総合コンピュータメーカーのマーケティング企画の仕事をしていたため、企業経営理論および経営情報システムについては、かなりわかる点も多く短時間で仕上げることができました。

これだけ試験範囲の広い中小企業診断士試験ですから、社会人の受験生の方は、1つや2つ、自分の業務に関連する科目もあると思います。得意分野や経験分野の科目を効率的に学習することで、不得意分野に集中して時間を使うようにしてください。

中小企業診断士の合格に必要な勉強時間の詳細については、下記の記事も参考にしてください。

中小企業診断士の企業経営理論 難易度

中小企業診断士の企業経営理論の難易度は、他の科目と比べて、毎年の難易度の差は、あまりありません。

また、過去問題の傾向を分析すると、3つのテーマのうち、組織論がもっとも難しい、と言われる年度が多い傾向にありました。

あくまで傾向なので、「今年はマーケティング論が一番取り組みにくかった」とされた年度も当然あります。

※中小企業診断士の難易度については、下記の記事も参考にしてみてください。

中小企業診断士の企業経営理論 勉強のポイント・留意事項

問題文の解釈が難しい

問題文の日本語が堅い文語体であり、「どう解釈してよいか」分かりにくいケースが多々あります。

このような問題文の癖に慣れるためにも、早い段階から過去問に当たることが重要です。

労働法規は深入りしない

毎年5問ほど、組織論において労働法規に関する出題がされます。具体的には、労働基準法等に関する出題ですが、なかには、「これは社労士の試験?」と思えるほど、非常に詳細な事項に関する出題もなされます。

それらに完全に対応しようとすると、莫大な時間を要することになってしまいます。そのため、労働法規に関する対策は、ある程度に割り切り、「得点できない問題が数問あっても仕方ない」と考えることが重要です。

二次試験との関連

二次試験では以下の4つの事例が記述の形式で出題されます。

1.組織・人事の事例

2.マーケティングの事例

3.生産・技術の事例

4.財務・会計の事例

このように、2次の1番目の事例では組織論が関連しますし、2番目の事例ではマーケティング論が関係します。

しかし、それだけではありません。

すべての2次の事例では与件等を整理するために、SWOT分析などのフレームワークが必要となってきます。つまり、企業戦略論は、すべての事例に関係してくるのです。

企業経営理論は、二次試験にもっとも関連する科目であることが、十分に理解できると思います。

試験勉強の開始直後から2次試験開始の直前まで、勘を鈍らせないよう定期的に手を付けるのがおすすめです。

中小企業診断士1次試験 各科目共通の勉強方法

ここでは、一次試験の各科目に共通する勉強方法についてお伝えします。

満点を狙わず、基本事項・頻出事項に絞って70点を狙う

もっとも効率的に合格するという観点から、70点を確実に得点する戦略を実行すべきです。

満点を取る必要はなく、基本事項や頻出事項に絞り、確実に得点しなければならない部分、捨ててもよい部分などを明確に意識して、勉強を進めていきましょう。

そして、基本事項や頻出事項を確実に押さえるためには、アウトプット学習や過去問対策が必要となります。

アウトプット学習を優先する

受験勉強を始めると、ずっとテキストを精読している人がいます。

もちろん、テキストを読むのが悪いと言っているわけではないのですが、その方法は効率的ではありません。おすすめは、

まずは、テキストにざっと目を通す

実際に過去問に取り組む

というのがアウトプット中心学習です。

過去問を徹底活用する

アウトプット学習の中心は過去問の活用です。

具体的には、どのように過去問を使えばよいのでしょうか?

まず、テキストの1周目はざっと読み、2周目からはテキストを少し進めたら、そのたびに必ず過去問に挑戦するようにします。

なにより過去問を解いていくことで、自分の理解が足りない部分が明らかになります。

また、テキストだけをじっと読み続けても、なかなか頭に入らないもの。

テキスト→過去問→テキスト→過去問・・・この繰り返しこそが、合格への王道だと心得てください。

詳しくは、以下の要領で進めていきましょう。

①テキストをざっと読む(1周目)→全体像をつかむ

まずは、テキストをざっと読みます。

いわゆる1周目、というやつですね。この目的は、出題分野の全体像をつかむこと。

分からないことがあっても、とにかく短時間でテキスト一冊読み終えましょう。

②テキストを1単元ずつ読み、その単元に関係する過去問をやる

テキストの2周目です。

今回は1周目よりも少し丁寧に読みます。そして一単元を読み終わったら、関連する過去問を解きます。

そのため、「年度別過去問題集」よりも「論点別(テーマ別、ヨコ解き)過去問題集」を使うことをおすすめします。

一般的には、過去5~10年分ぐらいのものがおすすめです。

③間違えた問題などに印をつけ、テキストの関連部分を読み込む

問題を解いた際、「自信を持って正解した問題」「迷ったけど正解した問題」「間違えた問題」などが出てくると思います。ここで

・正解したけれど自信がなかった問題 → △

・間違えた問題 → ×

というように印をつけ、それらについてはテキストの関連部分を読み込むようにします。

④過去問を一通り終わったら、×と△だけ繰り返す

以上のような進め方で、テキストと問題集を終わらせます。

その後、今度は過去問題集だけ使って、冒頭から×と△の問題だけを解くようにします。

⑤×と△がなくなるまで、何度も繰り返す

×と△がなくなるまで、過去問を何周も繰り返します。

以上のような流れで取り組めば、理解が足りないところだけを効率的かつ確実に仕上げることができます。

過去問題集は「過去問完全マスター」(同友館)がおすすめ!

前述のとおり、おすすめの過去問は「論点別(テーマ別、ヨコ解き)」に対応したものですが、こちらに該当するのが、同友館から出版されている「過去問完全マスター」となります。

書店で販売されている中小企業診断士試験の過去問題集は「年度別」に編集されたものも多いですが、年度別だとアウトプット学習に適さないので、論点別に対応した過去問完全マスターをおすすめします。

また、中小企業診断士の独学用テキストについては、以下の記事を参考にしてください。

時短のために通信講座(オンライン講座)の利用も検討する

独学の場合でも、できればテキストではなく、スタディングのようなスマホ動画であれば、倍速再生で見ることができますので、一番効率的です。

独学と変わらない費用で、かつ、独学よりも時間を有効活用できる「スタディング」はこちらまた、過去問を解くときは、難しくて分からない場合、あまり時間をかけて考えるのは得策ではありません。分からなければ解説を読む。そして理解できれば、次の問題に取り組みましょう。

分からなかった問題にはチェックマークをつけておき、後日、分からなかった問題だけ改めて取り組むのが効率的な方法です。

<スマホ動画対応の通信講座における、問題集の絞り込み機能について>

一般的なe-ラーニングや、スマホ動画対応の通信講座では、「問題集はPDFで提供」というケースが多いです。

しかし、前述のスタディングでは、学習システムのなかに「問題集/過去問の絞り込み機能」が搭載されています。

この「問題集/過去問の絞り込み機能」を使えば、間違えた問題・繰り返し解きたい問題だけを選択して取り組むことができるので、講義だけでなく、問題演習もスマホ一台で完結することができます。

スマホ動画対応の通信講座を選択する場合は、上記のような学習システム(e-ラーニング環境)も比較されることをおすすめします。

暗記のポイント

科目によって多寡はありますが、中小企業診断士試験においても暗記は欠かせません。

ここでは、試験勉強時における効率的な暗記のポイントについてお伝えします。

「理解してから暗記(記憶)」を徹底すべし

暗記の正統な方法(基本)は

「しっかり理解して覚える(暗記をする)」

というやり方です。

最初に「理解」というプロセスが存在するため、丸暗記と比較して効率が悪かったり、面倒くさいと感じたりするかも知れません。

しかし、理解して覚えることの効果は、非常に大きいのです。

理解して暗記すれば、一度忘れても復習時に覚えやすくなる

理解して暗記することの一番のメリットは、復習時に覚えやすくなることでしょう。

もともと、人間の脳は大量の物事を一度に暗記できるようにはなっていません。

しっかり理解した上で繰り返し覚えることにより、記憶が定着していきます。そして1度目より2度目、2度目より3度目の方が覚えやすくなります。

なぜなら、「理解して覚えた知識」については、覚えたことをすっかり忘れたと思っていても、再度理解しようとする際に、一度は理解したプロセスを脳が思い出すからです。

暗記をする前に、背景から理解する

どんな物にも、成り立ちや変遷があります。そうした背景を理解することにより、時代の要請や諸事情などを踏まえ、仕組みや制度などを立体的に把握することに繋がります。

人間の脳は、無意味で単純な事項を覚えるのが苦手で、意味のあることを覚えるのに向いています。

語呂合わせは適材適所で

「暗記をするなら、語呂合わせが効果的!」

そう考えている受験生の方も多いかも知れません。

確かに、一部の数字の暗記などには語呂合わせは有効な部分もあります。しかし、語呂合わせを過信するのは禁物です。

中小企業診断士の出題範囲は膨大なため、それらを語呂合わせで1つずつ暗記していくことは、とても現実的ではありません。

また語呂合わせでは、語呂合わせの文章を覚えること自体を目的化してしまい、語呂合わせの意味する内容が、試験範囲のどの部分のことなのかを忘れてしまうことが良くあります。そんなことになってしまえば、まさに本末転倒ですよね。

以上のようなことから、語呂合わせは最小の利用に留め、仮に語呂合わせを使う場合は

「その語呂合わせが、出題範囲のどの部分に関するものなのか」

を常に意識しておくことが重要です。

ツールや五感を使った暗記テクニック

暗記カードやスマホアプリを利用する

昔ながらの紙の暗記カード、現代ならではのスマホアプリの暗記カードなどがあれば、通勤時間帯などのスキマ時間を使って学習ができます。

テキストを音読して暗記する

暗記には五感を使うことも有効です。

キーワードを書き出して暗記する

同じく五感を使った暗記術の1つです。

企業経営理論 まとめ

ここまで、企業経営理論の概要をチェックしてきました。

中小企業診断士試験において、もっとも基本となる科目であることが分かったと思います。

言い換えれば、一番「コンサルタントらしい科目」と言えるかも知れません。

範囲は広いですが、ぜひ、あなたが中小企業診断士になった後の企業診断の様子をイメージしながら学習してみてください。

そうすれば、モチベーションを保ちながら学習を続けることができると思います。

<以下の記事もどうぞ!>

中小企業診断士の通信講座 おすすめは? ~独学にも使える、2023年最新版 比較・ランキング

| 著者情報 | |

| 氏名 | 西俊明 |

| 保有資格 | 中小企業診断士 |

| 所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |